„Tamiflu“ hat Dr. Norbert Bischofberger (50) weltberühmt gemacht. Aber aus dem Labor seiner Biotechfirma „Gilead“ in der Retortenstadt Foster City neben dem Flughafen von San Francisco kommen auch Medikamenten-Bestseller gegen AIDS, Hepatitis B und andere Infektionskrankheiten. Im Interview spricht der US-Pharmastar über seine Erfindungen, über die Nebenwirkung, die Reichtum heißt und Europa aus der Sicht eines Wahlamerikaners mit österreichischen Wurzeln.

„Doktor Boom“, „Mr. Tamiflu“, „Weltstar der Pharma-Industrie: Die Medien haben Ihnen in den letzten Monaten viele schmeichelhafte Namen gegeben. Welchen mögen Sie am liebsten und warum?

Ehrlich gesagt mag ich keine von diesen Bezeichnungen, weil sie versuchen, schillernde Bilder meiner Person zu zeichnen. Ich bin im Grunde meines Herzens schlicht und einfach ein Wissenschafter, der das Glück hat, einen Beitrag zur Gesundheit auf dieser Welt leisten zu können. Der aber gleichzeitig realistisch genug ist zu sehen, welchen Anteil dabei trotz dieses kleinen Quentchens Glück Ausbildung, Intelligenz, Kreativität und Fleiß haben.… Ich will wirklich kein „Star“ sein.

Kann man sich das aussuchen, wenn man das angeblich einzig wirksame Medikament gegen Vogelgrippe erfunden hat?

Möglicherweise nicht. Dabei ist es doch wie in jedem Job: Man tut sein Bestes. Ob man dabei berühmt wird oder reich ist reine Glückssache, wichtig ist, dass das nicht das Ziel ist, sonst wird man ziemlich sicher ganz was anderes, nämlich unglücklich.

Wann zuletzt in Europa gewesen?

Am 30. November. In London, wo ich immer wieder Job-Interviews mit jungen Wissenschaftern führe und in Wien, bei einem Vortrag vor Studenten an der Wirtschaftsuniversität. Silicon Valley, Powerpoint-Präsentation mit anschließender Diskussion.

Wenn Sie in London Heathrow aus dem Flieger aus S.F. steigen, woran erkennen Sie, dass Sie in Europa sind?

Höchstens am Schild „Heathrow Express“, immer noch der schnellste Weg, in die Londoner Innenstadt zu kommen. Nein, im Ernst: Es ist schon erstaunlich, wie wenig einem auf der Welt heutzutage die Eigenheiten einzelner Länder ins Auge stechen, wie einheitlich das Bild geworden ist. Wenn man vom Flughafen ins Hotel fährt, ist es wirklich schwer zu sagen, ob man sich nun in San Francisco, New York, London oder Wien befindet.

Worum ging es bei der Diskussion mit jungen Kolleginnen und Kollegen von der Wiener Wirtschaftsuni?

Ich habe über den Erfolg unseres Unternehmens, „Gilead Sciences“, gesprochen. Die Biotech-Industrie beneidet uns, wir haben eine der großen Erfolgsstories des Silicon Valeys geschrieben – neben anderen berühmten Firmen wie Intel, Hewlett Packard, Apple, Yahoo, Google, Genentech etc. Beim Start waren wir ein kleiner Laden mit 20 Angestellten, heute ist „Gilead“ mit einem Marktwert von fast 30 Milliarden Dollar weltweit die Nummer drei der Biotech-Industrie.

Wie wird man so erfolgreich?

Man muss eine Überzeugung haben und eine Vision, man muss es besser machen wollen. „Carpe diem“ – das ist es, was ich den jungen Studenten ans Herz gelegt habe: Jeden einzelnen Tag zu nutzen. Da gibt es so viele Chancen draußen in der Welt, sie warten nur darauf, am Schopf gepackt zu werden. Also tut es! Traut euch! Folgt euren Träumen! Das ist etwas, was ich in diesem Europa so schmerzlich vermisse: Die jungen Menschen ordnen sich hier dem Establishment unter, suchen Jobs bei etablierten Firmen statt ihren tiefsten Sehnsüchten zu folgen…

Worauf achten Sie als Forschungsdirektor eines Weltunternehmens in Lebensläufen von jungen Bewerberinnen und Bewerbern besonders?

Auf Leute, die initiativ waren, die ihr Leben in die Hand genommen haben statt Traditionen zu folgen. Deshalb interessieren mich Brüche in Biographien. Das kann eine Firmenpleite sein oder eine Veränderung, ein ungewöhnlicher beruflicher Schritt. All das deutet darauf hin, dass die Bewerber „risk taker“ sind, keine Beamten, die sich mit einem Aisstenzjob an der Universität zufrieden geben und sich dort mitunter für den Rest ihres Lebens langweilen.

Ihren Lebenslauf sind Sie „diretissimo“ gegangen, da scheinen wenig Brüche auf…

Ich wusste immer, was ich wollte. Weg von dort, wo ich geboren bin, hinaus in die Welt! Aber nicht irgendwo hin, sondern zu den Besten der Chemie und die saßen damals und sitzen heute immer noch in Amerika. Vielleicht bin ich deshalb nach dem Studium in Innsbruck an die ETH Zürich gegangen, was damals ziemlich ungewöhnlich war. Dann hab ich mich an der Harvard beworben, was nicht leicht war, weil ich es selbst finanzieren wollte. Harvard ist sehr elitär und auf Wettbewerb ausgerichtet, aber es war eine außergewöhnliche akademische Erfahrung, mit der „Crème de la crème“ zu studieren.

Warum Amerika?

Weil dort das Epizentrum der Biotechnologie war. Ich bin mit einem einzigen Koffer und 1000 Franken in Harvard gelandet. Das Schöne in Amerika ist: Wenn du was kannst, findest du sofort einen Sponsor. Amerika war damals und ist immer noch die Nummer eins, was Innovation, Kreativität und das alles betrifft. Das wollte ich am eigenen Leib erfahren.

Wie hat der kleine Norbert dort, wo er herkommt, die Chemie entdeckt?

Mein großer Bruder hat eines Tages einen Chemiekasten zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da war zum Beispiel Kaliumpermanganat drin, das hat das Wasser weinrot gefärbt. Und Eprouvetten, die haben mich schon damals fasziniert. Ab diesem Zeitpunkt hab ich praktisch nur noch chemische Versuche gemacht.

Angeblich haben Sie sogar die Briefkästen im kleinen Bregenzerwälder Dorf Mellau in die Luft gesprengt.

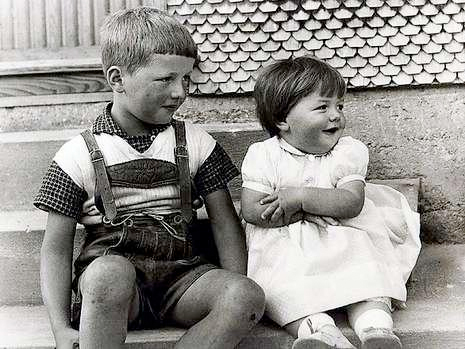

Das ist korrekt. Das war ganz leicht, mit Unkrautsalz und Zucker! Unter dem Dach, im Wirtshaus meiner Eltern, hab ich ein Geheimlabor eingerichtet. Und meine kleine Schwester bekam eine weiße Schürze zum Geburtstag und musste fortan die Eprouvetten für mich, den 12 Jahre alten Hobbychemiker, waschen.

Woher bekamen Sie das Unkrautsalz?

Vom Drogisten im Nachbardorf. Der wusste gar nicht, was er mir da verkauft hat. Ich hab mein ganzes Geld in die Drogerie getragen.

Was hat dem kleinen Norbert die Kraft und Vision gegeben, so hoch hinaus zu wollen, zu den Besten auf der Welt zu gehören?

Das ist wirklich schwer zu beantworten, warum ich mich ausgerechnet in einem kleinen Bergdorf, wo Leute doch sehr auf sich konzentriert sind und mitunter etwas engstirnig denken, zu dem entwickelt habe, was ich heute bin. Vielleicht, weil ich immer schon ein Individualist war. Mir war immer wichtiger, was ich selber will als das, was meine Eltern sich vielleicht von mir erwarten oder was die Nachbarn über mich denken…

Wussten die Eltern, dass da ein kleines Genie heranwuchs?

Keine Übertreibungen!

Heute gelten Sie, auch wenn Sie es nicht gern hören, als Star der Branche. War die Entwicklung des Medikamentes „Tamiflu“ wie ein Lottosechser in einer langen Wissenschafter-Karriere?

Das war ein wichtiger Meilenstein, aber es war nur einer von vielen. Auch bin ich nur einer von insgesamt vier Leuten, die „Tamiflu“ erfunden haben und das Patent besitzen. Zusammen mit „Roche“ hat „Gilead“ das Medikament etablieren und die nötigen klinischen Tests durchführen müssen. Ich bin Vizepräsident von "Gilead Sciences", und wir haben übrigens acht hochwirksame Mittel gegen Infektionskrankheiten auf den Weltmarkt gebracht. Tamiflu ist sicher ein Medikament, auf das wir besonders stolz sind - einfach, weil es das beste Grippemittel ist, das weltweit existiert. Und das sage ich nicht, weil wir es erfunden haben...

Wie muss man sich das vorstellen? Ist dieses Medikament erst in Ihrem Kopf und dann im Labor entstanden?

Ich bin 1990 zu „Gilead“ gekommen. Eine meiner Aufgaben als Forschungsdirektor war die Suche nach Wirkstoffen gegen Influenza. Eines Tages lief ich bei einem Wissenschaftskongress in Los Angeles 1992 an Plakatwänden vorbei, auf denen australische Wissenschafter ein Molekül präsentierten, das die Verbreitung des Grippevirus in Mäusen stoppte. Ich war beeindruckt, aber irgendetwas störte mich…

Der Grippe war damals noch keine Chemie gewachsen.

Richtig; neben der Impfung gab es nur zwei Präparate: Amantadin und Rimantadin. Beide hatten starke Nebenwirkungen und konnten nur einen von zwei Grippetypen in Schach halten. Dabei sterben an Grippe jährlich mehr Menschen auf der Welt als an AIDS.

Also?

Also studierte ich die Resultate auf dem Plakat noch einmal und merkte, was mich gestört hatte. Wegen seiner empfindlichen Struktur durfte GG167 nicht geschluckt, es musste inhaliert werden. Ich wollte ein Medikament finden, das die Leute schlucken können. 1994 war es soweit. Da verbrachten wir Weihnachten alle im Labor und konnten nachweisen, dass unser Wirkstoff im Blut von Laborhunden nachgewiesen werden konnte, also vom Körper absorbiert wird.

Heute ist dieser Wirkstoff…

C16H28N2O4 …

…als Tamiflu in aller Munde. Könnte es sein, dass die Pharma-Industrie diese Grippe-Horrorszenarien entwirft, um dieses Medikament zu pushen?

Nein! Darf ich daran erinnern, dass es schon 1918 eine Pandemie gegeben hat – die Spanische Grippe forderte damals 40 Millionen Tote. Erst kürzlich ergaben wissenschaftliche Tests, dass auch damals der Erreger ursprünglich von Vögel stammte. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn eine ähnliche Übertragung wie damals heute passiert, dann würden das viel mehr als 40 Millionen Menschen mit dem Leben bezahlen! Außer wir entwickeln eben wirksame Strategien. Dazu zählen einerseits Impfungen, aber eben auch die Einlagerung von „Tamiflu“. Hier handelt es sich schlicht um eine notwendige Maßnahme von öffentlicher Vorsorge, die die einzelnen Regierungen garantieren müssen. Der Profit der Pharma-Industrie ist dabei wirklich nebensächlich.

Wenn in der Türkei und in Rumänien Kinder sterben an Vogelgrippe, wieso bekommen sie kein „Tamiflu“?

Ich bin kein Mediziner. Ich weiß nur, dass „Tamiflu“ auch Kindern verabreicht werden kann, allerdings in Form eines Sirups.

Wird Ihrer Meinung nach eine Pandemie kommen?

Das ist nur eine Frage der Zeit. So wie es nur eine Frage der Zeit ist, wann das H5N1-Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das haben wir übrigens schon vor 10 Jahren gesagt. Deshalb überrascht es mich etwas, dass plötzlich die ganze Welt wegen der Vogelgrippe, die es auch schon ewig gibt, so aufgeregt ist... Als wenn sie aus dem Dornröschenschlaf aufwachen würde. Diese Aufregung ist nicht gut. Denn die Wissenschaft bereitet sich auf diese Pandemie mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, vor.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, welche anderen Bedrohungen sehen Sie da noch?

Ich sag das wirklich ungern, aber ich glaube, dass die Bedrohung neuer bakterieller oder viraler Erreger größer ist als die Bedrohung durch Krieg, atomare Waffen oder Terroranschläge. Einfach deshalb, weil wir heute in einer sehr dichten und vernetzten Welt leben. Wenn heute in Hongkong ein Virus ausbricht, dann fliegt ihn die nächste Boeing direkt nach New York, Los Angeles, London oder Sydney. Dieser Gefahr müssen wir uns in einer globalisierten Welt bewusst sein.

Rückblickend gesehen: Wäre die Entwicklung von „Tamiflu“ auch in Europa möglich gewesen?

Sicher wäre es möglich gewesen und doch muss es einen Grund haben, warum alle großen technologischen Fortschritte in den letzten 50 Jahren aus Amerika stammen, genau gesagt aus Kalifornien…

Und der wäre?

90 Prozent der kalifornischen Bevölkerung sind Zuwanderer, die aus der ganzen Welt ins „Land der Träume“ gekommen sind. Hier sind alle Menschen sogenannte „Risk-taker“, Scheitern inklusive! Misserfolg wird hier nicht nur akzeptiert, sondern sogar hoch geschätzt. So unter dem Motto: Wer scheitert, hat es zumindest versucht. In Europa heißt das „Bankrott“, ein schrecklicher Ausdruck für Eigeninitiative, die halt schief gegangen ist.

Was könnte Europa in Ihren Augen von Amerika lernen?

Den positiven Zugang zu technologischem Fortschritt, die Ermutigung zu Innovation, das Akzeptieren von Misserfolg, statt immer nur zu bewahren, was man schon erreicht hat.

Und umgekehrt?

Europa hat eine tadellos funktionierende Sozialpolitik, ein Netzwerk für sozial Schwächere, das in Amerika einfach nicht existiert.

Sie und „Gilead“ sind im amerikanischen System reich geworden.

Was ist reich? Der Marktwert unserer Firma, gemessen am Börsenkurs, beläuft sich auf rund 30 Milliarden Dollar. Wir beschäftigen heute 1800 Mitarbeiter weltweit und verdienen rund 10 Prozent an jeder verkauften Tamiflu-Packung – bisher waren das rund 135 Millionen Dollar. Ich persönlich halte lediglich 0,35 Prozent der „Gilead“-Aktien.

Was bedeutet Ihnen Geld?

Wenig bis gar nichts. Kein Mensch hat an seinem Sterbebett jemals gesagt: Hätte ich nur mehr Geld verdient! Wenn es zu Ende geht, will man zurückschauen mit dem Gefühl, im Leben von anderen Menschen wichtig gewesen zu sein, deren Leben vielleicht sogar beeinflusst oder positiv verändert zu haben.

Wie sehen Sie sich heute: Als Österreicher, als Europäer oder als Amerikaner?

Als Bürger dieser Welt, irgendwie so eine Mischung aus Europäer und Amerikaner, sofern es das gibt.

Wenn Sie zurückblicken auf den Weg, den Sie gegangen sind, vom Bregenzerwald über die Schweiz nach Amerika: Welchen Stellenwert nimmt Europa da ein? War es ein gutes Sprungbrett oder doch mehr?

Es war viel mehr. Europa hat mir eine großartige Ausbildung ermöglicht und mir unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Philosophien näher gebracht. Auf eine gewisse Weise hat mir Europa andere intellektuelle Dimensionen erschlossen.

Könnten Sie sich vorstellen, in Europa zu leben?

Nein, aber ich liebe es, Europa immer wieder zu besuchen. Allein die Kässpätzle zuhause im Bregenzerwald sind eine Reise wert. Ich wünschte, ich könnte öfter nach Österreich kommen, aber das erlaubt meine Zeit nicht.

Sie sind Mitglied der American Chemical Society, der American Association fort he Advancement of Science und der American Society for Microbiology. Nehmen die Amerikaner überhaupt wahr, dass Sie ein Europäer sind?

Es gibt auf der ganzen Welt großartige Kollegen, die keine Amerikaner sind, und die in erster Linie durch ihre Namen und durch ihre Arbeit wahrgenommen werden. Dass sie aus Europa kommen, verraten sie oft nur durch ihren speziellen Akzent. Eines haben sie gemeinsam: Sie haben die USA gewählt, um ihre Forschungen machen zu können, weil Europa den jungen Wissenschaftern einfach zu wenig Chancen bietet. Die EU muss sich anstrengen, wenn sie mit dem Amerika der Forschung, der Technologie, der Zukunftschancen, mithalten will.

Am Ende Ihrer Karriere: Was soll man über Dr. Norbert Bischofberger einmal sagen?

Vielleicht diesen einen Satz: Er hat die Welt ein kleines Stückchen zum Besseren verändert.

3. Mai 2009, erschienen im KURIER

Dr. Norbert Bischofberger mit seiner jüngeren Schwester Conny (jene „Laborantin“, die dem 12jährigen Hobbychemiker 1968 die Eprouvetten wusch).